MED NEWS 02/2021

Éditoriale

Éditoriale

Par Tatjana Hema, Coordinatrice du PNUE / PAM- Secrétariat de la Convention de Barcelone

Continuité, intégration renforcée et engagement renouvelé

Le 1er juillet 2021, j'ai pris mes fonctions de Coordinatrice du Plan d'action pour la Méditerranée (PAM), succédant à Gaetano Leone, qui vient de prendre sa retraite après sept années de services exceptionnels à la tête du PNUE / PAM - Secrétariat de la Convention de Barcelone.

Beaucoup d’entre vous savent que mon parcours au PAM ne date pas d’hier. J'y ai travaillé pendant plusieurs années et à divers postes. Je vois dans ma dernière nomination par la Directrice exécutive du PNUE une expression d'appréciation du travail accompli avec compétence par l'ensemble du système PAM - Secrétariat de la Convention de Barcelone, qui inclut les Centres d'activités régionales (CAR). J’y perçois également un message clair sur l'importance de la continuité. Au moment où j’entame cette nouvelle étape de mon parcours professionnel, je suis déterminée à m'appuyer sur le leadership des Parties contractantes à la Convention et sur les réalisations du PNUE / PAM dans la riposte à la triple crise du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution qui affecte la région méditerranéenne.

L'objectif est de détourner les trajectoires actuelles vers des chemins plus durables et résilients. La nouvelle Stratégie à moyen terme du PNUE / PAM 2022-2027, qui sera examinée pour adoption en décembre prochain lors de la 22ème réunion des Parties contractantes (COP 22) à Antalya en Turquie, guidera nos efforts collectifs dans cette mission cruciale conformément au mandat du PNUE et dans le cadre de l'agenda international et de l'engagement qu'il a suscité.

Je suis pleinement consciente de la complexité des questions que nous nous devons de traiter. Heureusement, nous disposons d’une plateforme solide capable de soutenir un effort collectif plus vigoureux. Le PNUE / PAM a produit un vaste corpus d'évaluations et conçu des stratégies, des plans d'action et des mesures concrètes pour aider les Parties contractantes à accélérer la transition vers la durabilité. Ce patrimoine couvre un large éventail thématique : de la consommation et la production durables (CPD), qui sont au cœur des économies circulaires, à la réduction et l’élimination de la pollution marine, en passant par l’expansion de la protection des espèces marines et côtières pour atteindre le bon état environnemental. La vision est claire, mais le chemin à parcourir est ardu.

Renforcer l'engagement politique est essentiel à la réalisation des transformations nécessaires dans tous les secteurs. Cela fera partie des priorités que je compte poursuivre dans mon nouveau rôle au sein du PAM. La conformité et la mise en œuvre de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles, l’élimination des « silos » à travers une plus grande intégration à tous les niveaux, la collaboration et la sensibilisation sont autant de conditions essentielles à la réalisation de l’Agenda 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) dans la région méditerranéenne.

J’œuvrerai pour un système PNUE / PAM - Convention de Barcelone agile, efficace et tourné vers l'avenir qui réponde de manière adéquate aux défis existants et émergents en Méditerranée et qui serve les Parties contractantes à la Convention et à ses Protocoles au plus haut niveau de performance.

Je suis convaincue que la COP 22, la première réunion des Parties contractantes à avoir lieu après la survenue de la pandémie Covid-19, donnera une nouvelle impulsion pour un multilatéralisme efficace

et une action coordonnée entre les pays méditerranéens et l'Union européenne.

L'égalité des genres et l'amélioration de la manière dont nous écoutons et travaillons avec les jeunes en Méditerranée recevront également une attention adéquate. Alors que nous intensifions nos efforts pour stimuler une renaissance verte dans l’après-Covid en Méditerranée, nous devons faire et nous ferons davantage pour garantir que personne ne soit laissé(e) pour compte dans la mise en œuvre du programme de travail du PNUE / PAM et des projets que nous mettons en œuvre avec nos partenaires.

MedProgramme : UNE CONTRIBUTION HISTORIQUE À LA DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LA RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES

À l'occasion des deux journées mondiales dédiées respectivement à l'Environnement et aux Océans, qui se sont déroulées respectivement les 5 et 8 juin 2021, le PNUE/PAM a rédigé plusieurs articles afin de marquer ces deux événements en Méditerranée. L'édition 2021 de la Journée mondiale de l'environnement a été marquée par le lancement officiel de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030 tandis que celle de la Journée mondiale des océans a célébré le thème « L'océan : vie et moyens de subsistance ». Ces deux thèmes sont intimement liés, notamment dans le contexte méditerranéen, car la restauration des écosystèmes, qui ont subi une dégradation ou une destruction, et la conservation de ces derniers sont essentiels à la préservation de la vie marine et des moyens de subsistance.

Le « Programme Mer Méditerranée (MedProgramme) : Renforcement de la sécurité environnementale (2020-2025) » soutenu par le FEM est une réponse aux défis qui affectent les régions côtières densément peuplées et leurs écosystèmes. Le PNUE/PAM a dirigé ...

Le « Programme Mer Méditerranée (MedProgramme) : Renforcement de la sécurité environnementale (2020-2025) » soutenu par le FEM est une réponse aux défis qui affectent les régions côtières densément peuplées et leurs écosystèmes. Le PNUE/PAM a dirigé l'élaboration d'un ensemble de sept projets pour enfants qui déploieront plus de 100 actions coordonnées aux niveaux régional et national.

Le MedProgrammme renforcera la capacité de dix pays méditerranéens (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Liban, Libye, Monténégro, Maroc, Tunisie et Turquie) afin d'atteindre leurs objectifs environnementaux dans le cadre de la Convention de Barcelone et d'autres accords multilatéraux sur l'environnement ( AME).

Le MedProgrammme renforcera la capacité de dix pays méditerranéens (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Liban, Libye, Monténégro, Maroc, Tunisie et Turquie) afin d'atteindre leurs objectifs environnementaux dans le cadre de la Convention de Barcelone et d'autres accords multilatéraux sur l'environnement ( AME).

Un partenariat sans précédent pour la coopération régionale s'est rallié à l'exécution du MedProgramme pour relever les défis urgents dans la région, notamment les fortes pressions exercées sur l'eau (les aquifères, en particulier, en tant que ressource en eau majeure dans des contextes de pénurie) et sur les habitats, la biodiversité et les paysages . L'émission de nutriments et d'eaux usées, les déchets solides, les déchets marins et les microplastiques, ainsi que les déchets industriels sont également abordés. Les interventions nationales et transfrontalières viseront à assurer la sécurité environnementale dans l'ensemble de la région méditerranéenne par la réduction de la pollution d'origine terrestre dans les points sensibles côtiers, l'amélioration de la durabilité et de la résilience climatique dans les zones côtières et la protection de la biodiversité marine.

LES MULTIPLES FACETTES DE LA RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE BARCELONE

À l'occasion des deux journées mondiales dédiées respectivement à l'Environnement et aux Océans, qui se sont déroulées respectivement les 5 et 8 juin 2021, le PNUE/PAM a rédigé plusieurs articles afin de marquer ces deux événements en Méditerranée. L'édition 2021 de la Journée mondiale de l'environnement a été marquée par le lancement officiel de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030 tandis que celle de la Journée mondiale des océans a célébré le thème « L'océan : vie et moyens de subsistance ». Ces deux thèmes sont intimement liés, notamment dans le contexte méditerranéen, car la restauration des écosystèmes, qui ont subi une dégradation ou une destruction, et la conservation de ces derniers sont essentiels à la préservation de la vie marine et des moyens de subsistance.

Une économie bleue alignée sur l'ODD 14 peut ouvrir la voie à la renaissance verte que nous souhaitons voir dans la région méditerranéenne. Dans un document sur l'économie bleue en Méditerranée, publié en 2020, le Plan Bleu, le Centre d'activités ...

Une économie bleue alignée sur l'ODD 14 peut ouvrir la voie à la renaissance verte que nous souhaitons voir dans la région méditerranéenne. Dans un document sur l'économie bleue en Méditerranée, publié en 2020, le Plan Bleu, le Centre d'activités régionales du PNUE/PAM basé en France, a souligné les principaux problèmes et défis qui entravent les efforts de la région pour exploiter le potentiel de cette économie qui est un économie circulaire peu polluante, économe en ressources et basée sur des modes de consommation et de production durables, améliorant le bien-être humain et l'équité sociale, générant de la valeur économique et de l'emploi, et réduisant considérablement les risques environnementaux et l'impact sur la biodiversité.

Les retombées zoonotiques ont démontré de la manière la plus tragique que la protection de la biodiversité n'est pas seulement critique pour la nature mais aussi pour la santé humaine. Dans la région méditerranéenne, le CAR/ASP, le Centre d'activités régionales du PNUE/PAM basé en Tunisie, travaille actuellement à l'élaboration du Programme d'action stratégique post-2020 pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des ressources naturelles dans le Région méditerranéenne (post-2020 SAPBIO), qui conduirait à prioriser et à planifier des actions urgentes aux niveaux régional et national pour la gestion durable de la biodiversité méditerranéenne jusqu'en 2030. La Stratégie Régionale post-2020 pour les Aires Marines et Côtières Protégées (AMCP) et D'autres mesures de conservation efficaces par zone (OECM) - également en cours de préparation - devraient stimuler la conservation en mer Méditerranée et sur la côte.

L'article 10 du Protocole sur la gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée (Protocole GIZC) de la Convention de Barcelone indique que les Parties contractantes « prennent des mesures pour protéger certains écosystèmes côtiers spécifiques : les zones humides et les estuaires ; habitats marins; forêts et bois côtiers; et dunes ». Le CAR/PAP, le Centre d'activités régionales de l'UNE/MAP basé en Croatie, s'emploie à intensifier la restauration des écosystèmes côtiers. Le CAR/PAP a récemment contribué à la formulation d'options d'adaptation verte – un ensemble de solutions basées sur l'approche écosystémique qui vont du renforcement des défenses naturelles, telles que les dunes et les falaises, au maintien et à la restauration des zones humides côtières et des herbiers marins.

Provenant de la terre et souvent du littoral, les déchets marins restent l'un des défis les plus ardus entravant les efforts de restauration des écosystèmes en Méditerranée. La combinaison de réglementations existantes trop tolérantes et de modes de production et de consommation débridés génère des quantités excessives de déchets. On estime que 730 tonnes de plastique finissent dans la mer Méditerranée chaque jour.

En 2018, SCP/RAC, le Centre d'activités régionales du PNUE/PAM basé en Espagne, a aidé à identifier plus de 100 actions pour réduire les déchets marins, y compris des activités qui peuvent être mises en œuvre dans les zones de déchets marins. les aires marines protégées (AMP) pour sauvegarder d'importants services écosystémiques.

Depuis 2020, le SCP/RAC soutient les mesures de prévention et d'atténuation des déchets marins dans trois AMP situées en Italie et en Espagne. Dans l'AMP de Miramare (Italie), des mesures sont désormais en place pour lutter contre les détritus causés par les filets à moules. Dans les parcs naturels espagnols du delta de l'Èbre et de Cabo de Gata-Níjar, les interventions du SCP/RAC se concentrent sur la réduction des déchets marins provenant des bars, des festivals et d'autres activités récréatives, y compris les fameux récipients pour boissons en PET.

Depuis 2020, le SCP/RAC soutient les mesures de prévention et d'atténuation des déchets marins dans trois AMP situées en Italie et en Espagne. Dans l'AMP de Miramare (Italie), des mesures sont désormais en place pour lutter contre les détritus causés par les filets à moules. Dans les parcs naturels espagnols du delta de l'Èbre et de Cabo de Gata-Níjar, les interventions du SCP/RAC se concentrent sur la réduction des déchets marins provenant des bars, des festivals et d'autres activités récréatives, y compris les fameux récipients pour boissons en PET.

La promotion du concept de « responsabilité élargie des producteurs » (REP), qui fait partie des mesures d'élimination des déchets, est un concept important qui met en évidence le rôle central du secteur privé dans les efforts de restauration des écosystèmes. Dans le contexte méditerranéen, le transport maritime est l'un des secteurs où l'industrie joue un rôle central pour courber la courbe de pollution et garantir que la croissance ne se fasse pas au détriment des systèmes naturels qui sous-tendent la vie et les moyens de subsistance.

Le REMPEC, le Centre d'activités régionales basé à Malte et administré conjointement par le PNUE/PAM et l'Organisation maritime internationale (OMI), progresse dans le transport maritime plus propre en Méditerranée. La désignation possible de la mer Méditerranée en tant que « zone de contrôle des émissions d'oxyde de soufre (Med SOx ECA) en ferait l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde.

Les émissions des navires contribuent à la dégradation globale de la qualité de l'air dans la région méditerranéenne, en particulier dans les zones côtières. Les émissions d'oxydes de soufre (SOx), en particulier, peuvent provoquer des pluies acides qui nuisent aux écosystèmes. Ils peuvent également se combiner avec d'autres polluants pour générer des particules fines dont l'inhalation peut entraîner des affections respiratoires et cardiovasculaires.

L'effort du REMPEC fait partie de la mise en œuvre de la Stratégie régionale de prévention et de lutte contre la pollution marine par les navires (2016-2021). En outre, la Stratégie de gestion des eaux de ballast pour la mer Méditerranée (2022-2027), actuellement préparée par le REMPEC en consultation avec le CAR/ASP, traitera de l'introduction d'espèces non indigènes (ENI) par les activités de navigation.

Plus de 1 000 espèces non indigènes ont déjà été identifiées en Méditerranée. Les espèces envahissantes perturbent l'équilibre naturel des écosystèmes, tout comme les polluants d'origine humaine rejetés dans l'environnement côtier et marin.

MED POL, le Programme PNUE/PAM pour l'évaluation et le contrôle de la pollution marine en Méditerranée, supervise les efforts dans la formulation et la mise en œuvre de la surveillance, du contrôle et de la prévention de la pollution ainsi que des mesures réglementaires visant à renforcer la restauration des écosystèmes. Le Plan régional de réduction de la demande biochimique en oxygène (DBO) des eaux urbaines résiduaires, que MED POL est en train de moderniser, en est un exemple.

La DBO mesure la quantité d'oxygène nécessaire ou consommée pour la décomposition microbiologique de la matière organique dans l'eau : plus il y a de pollution organique, moins il y a d'oxygène pour soutenir les écosystèmes marins.

Le Plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée - un autre instrument en cours d'amélioration par le MED POL - et un nouveau Plan régional sur la gestion des boues d'épuration font partie d'un ensemble de mesures pro-durabilité qui seront examinées lors de la vingt-deuxième réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone et ses Protocoles (COP 22, décembre 2021, Antalya, Turquie).

La prochaine Stratégie à moyen terme (2022-2027) qui sera examinée pour son adoption par les Parties contractantes à la COP 22 concentrera l'expertise et les ressources du PNUE/PAM sur l'accélération de la restauration des écosystèmes, parmi d'autres objectifs verts.

ADOPTER UNE APPROCHE BASÉE SUR LE GENRE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA BIODIVERSITÉ EN MEDITERRANÉE

À l'occasion de la Journée Internationale de la Biodiversité, le PNUE/PAM a consacré plusieurs articles afin de marquer l'édition 2021 de cet événement.

Alors que nous célébrons la Journée internationale de la biodiversité, il est important de reconnaître que comprendre l’influence des femmes et des hommes sur les ressources naturelles et les différences en termes de capacités, de compétences et de ...

Alors que nous célébrons la Journée internationale de la biodiversité, il est important de reconnaître que comprendre l’influence des femmes et des hommes sur les ressources naturelles et les différences en termes de capacités, de compétences et de connaissances est essentiel pour concevoir des solutions durables et inclusives aux défis de la gestion de la biodiversité. Les praticiens et les décideurs doivent aborder la question des différences liées au genre lors de la conception et de la mise en œuvre de ces solutions dans le contexte plus large du développement durable.

La Convention sur la diversité biologique aborde les questions de genre en identifiant et en évaluant les rôles différenciés des femmes et des hommes vis-à-vis de la biodiversité, y compris les différentes responsabilités, priorités, pouvoir de décision et connaissances, qui affectent tous la manière dont les individus utilisent et gèrent les ressources biologiques. Lire la suite

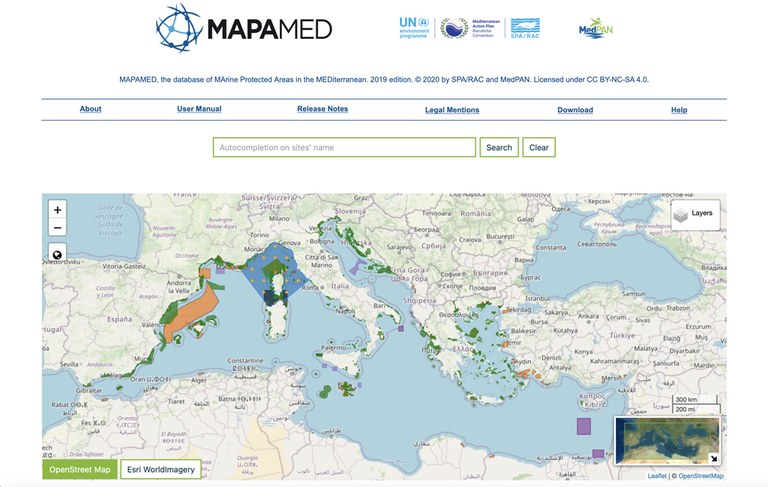

Nouvelle édition de MAPAMED, la base de données des Aires marines protégées de Méditerranée

La base de données MAPAMED a beaucoup évolué depuis l’édition 2017. La nouvelle édition a été publiée en avril 2021. Les nouvelles fonctionnalités de la base de données ont été présentées lors d'un webinaire organisé par le UNEP/MAP-SPA/RAC et ...

La base de données MAPAMED a beaucoup évolué depuis l’édition 2017. La nouvelle édition a été publiée en avril 2021. Les nouvelles fonctionnalités de la base de données ont été présentées lors d'un webinaire organisé par le UNEP/MAP-SPA/RAC et MedPAN.

La nouvelle édition de MAPAMED prend en compte tous les sites désignés officiellement à la date du 31 décembre 2019. Cela représente 1.320 sites au total, dont 1.126 sont des Aires Marines Protégées (AMP). Parmi ces AMP, 257 ont un statut de désignation national.

Les données MAPAMED ont été validées par tous les Points Focaux pour les Aires Spécialement Protégées et la Diversité Biologique (ASP/DB) du SPA/RAC, dans le cadre de la Convention de Barcelone. Ces données sont visibles sur le site mapamed.org.

Le visualiseur en ligne permet de naviguer et d'effectuer des recherches dans les données spatiales et attributaires. Il permet aussi le téléchargement de ces données et de la documentation associée, puisque toutes les données sont sous licence Creative Commons (BY-NC-SA 4.0).

Des informations détaillées sur les définitions et les critères qui ont servi de base pour inclure les sites dans MAPAMED sont disponibles dans le manuel d’utilisation (version d'avril 2021) et les notes de version de MAPAMED (édition 2019).

Un webinaire d’une heure a été organisé le 22 avril 2021 par le SPA/RAC et MedPAN pour présenter les nouvelles fonctionnalités de la base de données. L’enregistrement est disponible ici.

Pour toutes questions concernant la base de données MAPAMED, veuillez envoyer un message à contact@mapamed.org.

LE GOLFE DE SYRTE : UN HOTSPOT DE BIODIVERSITÉ MARINE À PROTÉGER

Une évaluation environnementale et socio-économique du golfe de Syrte, élaborée par UNEP/MAP-SPA/RAC en collaboration avec des experts libyens dans le cadre du projet IMAP-MPA financé par l'UE, souligne la nécessité de protéger davantage certains sites du golfe et d'assurer la durabilité des pêcheries, tout en améliorant la coordination des initiatives locales de gestion et de conservation.

Une évaluation environnementale et socio-économique du golfe de Syrte, élaborée par UNEP/MAP-SPA/RAC en collaboration avec des experts libyens dans le cadre du projet IMAP-MPA financé par l'UE, souligne la nécessité de protéger davantage certains ...

Une évaluation environnementale et socio-économique du golfe de Syrte, élaborée par UNEP/MAP-SPA/RAC en collaboration avec des experts libyens dans le cadre du projet IMAP-MPA financé par l'UE, souligne la nécessité de protéger davantage certains sites du golfe et d'assurer la durabilité des pêcheries, tout en améliorant la coordination des initiatives locales de gestion et de conservation.

Un atelier technique pour la présentation des évaluations écologiques et socio-économiques de l'aire marine et côtière du golfe de Syrte en Libye a été organisé en ligne le 1er avril 2021 par le SPA/RAC en collaboration avec le Ministère de l'Environnement de la Libye.

Le golfe de Syrte est l'un des sites bénéficiaires du projet IMAP-MPA, coordonné par le secrétariat de l'UNEP/MAP et mis en œuvre par le SPA/RAC afin de développer la surveillance intégrée de la mer et des côtes et d'améliorer la gestion des aires marines protégées (AMP) dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée.

Malgré la pandémie de COVID-19, une évaluation environnementale et socio-économique du golfe de Syrte a été réalisée afin de formuler des recommandations sur la conservation de la biodiversité. Ce processus vise à identifier les sites les plus appropriés pour être déclarés AMP et à préparer le terrain pour leur gestion efficace.

L'étude écologique a révélé que le golfe de Syrte offre des habitats adaptés à plusieurs espèces, notamment des espèces menacées de tortues marines, en particulier la tortue caouanne Caretta caretta, des mammifères marins, des oiseaux de mer et des herbiers marins. Elle représente également une importante zone de frai pour les élasmobranches. L'étude a mis en évidence la nécessité d'assurer la durabilité des pêcheries, qui ont actuellement un impact important sur les stocks de poissons et certaines espèces de requins.

L'enquête socio-économique menée dans le golfe a montré qu'environ 66% des pêcheurs interrogés étaient très favorables à la création d'aires marines protégées dans la région. Selon les experts, le golfe comprend des zones telles que la région de Shash, Lewaija et Ras Al-Ghara, qui "sont riches en abondance et d'une excellente diversité, mais qui doivent être protégées contre des pratiques non durables telles que la pêche illégale".

Les experts ont recommandé d'améliorer la coordination et la communication aux niveaux national et local avec les parties prenantes concernées, y compris les organisations de la société civile, afin d'agir plus efficacement en faveur de la protection du golfe de Syrte tout en assurant la durabilité de la pêche. Ils ont souligné que la pandémie de COVID-19 a sévèrement affecté les pêcheurs, qui ont plus que jamais besoin d'appui pour surmonter la crise économique.

Les évaluations écologiques et socio-économiques seront bientôt disponibles sur le site web du SPA/RAC.

En savoir plus sur les conclusions de la réunion (en arabe)

PUBLICATION DU PREMIER LIVRE SUR LE TRAVAIL DE CONSERVATION DES TORTUES MARINES EN LIBYE À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES TORTUES MARINES

Le ministère libyen de l'environnement et UNEP/MAP-SPA/RAC ont le plaisir de publier un nouveau livre intitulé: Recherche et conservation des tortues marines en Libye : Une contribution à la sauvegarde de la biodiversité méditerranéenne.

Le ministère libyen de l'environnement et UNEP/MAP-SPA/RAC ont le plaisir de publier un nouveau livre intitulé: Recherche et conservation des tortues marines en Libye : Une contribution à la sauvegarde de la biodiversité méditerranéenne.

Le livre ...

Le ministère libyen de l'environnement et UNEP/MAP-SPA/RAC ont le plaisir de publier un nouveau livre intitulé: Recherche et conservation des tortues marines en Libye : Une contribution à la sauvegarde de la biodiversité méditerranéenne.

Le livre (disponible ici) met en lumière le travail considérable réalisé sur le terrain et en laboratoire par le Programme libyen sur les tortues marines, fondé en 2005, pour protéger les tortues marines de la pollution, de la destruction de l'habitat, du braconnage illégal des œufs et de la consommation de viande.

Le livre publié en anglais comprend des introductions du Dr Ali Alkekli, le point focal national du Plan d'action pour la Méditerranée, de M. Elmaki Ayad Elagil, le directeur du département de la conservation de la nature au sein du ministère de l'environnement de la Libye et point focal ASP/BD, et de M. Khalil Attia, le directeur du SPA/RAC.

L'introduction générale élaborée par Mme Lobna Ben Nakhla et M. Atef Ouerghi, chargés de programme au SPA/RAC, présente le développement historique du programme libyen sur les tortues de mer, qui est étroitement lié à l'évolution du Plan d'action régional pour la conservation des tortues marines en Méditerranée et du Plan d'action national libyen pour la conservation des tortues marines.

Le premier chapitre du document traite de l'écologie de la nidification des tortues marines en Libye, et se base sur les données collectées dans les plages surveillées annuellement entre mai et septembre, de 2005 à 2019, par des chercheurs du Ministère de l'Environnement et plusieurs ONG environnementales.

Le chapitre 2 traite des estimations du sex-ratio des éclosions de la tortue caouanne sur les plages libyennes, et de l'importance d'équilibrer ces ratios suite à l'augmentation de la proportion de tortues femelles dans le monde en raison du réchauffement de la température sur les plages de nidification.

Le chapitre 3 comprend les résultats du programme d'identification des couloirs de migration et des sites de nidification de la tortue caouanne à l'ouest de Syrte, tandis que le chapitre 4 examine les résultats des études génétiques des populations de tortues marines en Libye. Le dernier chapitre (5) porte sur les activités de sensibilisation et de communication.

Le livre conclut par une série de recommandations pour les objectifs futurs du programme libyen sur les tortues marines.

Le nouveau livre a été édité par le Dr. Abdulmaula Hamza, ancien coordinateur et co-fondateur du programme libyen des tortues de mer, en collaboration avec un groupe d'experts, de chercheurs et de professeurs d'université de Libye, de Tunisie et d'Italie.

Ce livre a été élaboré dans le cadre du projet financé par MAVA "Conservation des tortues marines en Méditerranée", qui soutient le travail sur les tortues marines en Libye depuis 2017 sous la coordination de M. Mokhtar Said, du ministère de l'Environnement.

Réunion CORMON sur la surveillance de la biodiversité en Méditerranée

Les 10 et 11 juin 2021, UNEP/MAP-SPA/RAC a organisé la réunion CORMON Biodiversité & pêche, pour discuter notamment des éléments de surveillance et d'évaluation des tortues, oiseaux et mammifères marins, et des espèces non-indigènes

L’application ...

Les 10 et 11 juin 2021, UNEP/MAP-SPA/RAC a organisé la réunion CORMON Biodiversité & pêche, pour discuter notamment des éléments de surveillance et d'évaluation des tortues, oiseaux et mammifères marins, et des espèces non-indigènes

L’application de l’approche écosystémique au sein de la Convention de Barcelone est un processus vivant. Il se base sur un système de gouvernance composé d'un groupe de coordination, les points focaux du PAM et de ses composantes, ainsi que de trois groupes de correspondance sur la surveillance (CORMON) thématiques. Ces trois groupes travaillent respectivement sur le bon état écologique et les objectifs environnementaux, la surveillance et l'analyse économique et sociale.

La réunion CORMON Biodiversité & pêche, organisée les 10 et 11 juin 2021 par UNEP/MAP-SPA/RAC, avait pour principal objectif d'examiner les documents suivants :

- Mise à jour des lignes directrices/protocoles pour la surveillance des indicateurs communs 1 et 2 relatifs aux habitats benthiques ;

- Les éléments de surveillance et d'évaluation (critères d'évaluation/ valeurs seuils et de référence) pour les indicateurs communs (IC) 3, 4, 5 relatifs aux mammifères marins et aux tortues marines et l'IC6 relatif aux espèces non indigènes ;

- Dictionnaires de données et normes de données relatives aux espèces ;

- Approche méthodologique pour cartographier l'interrelation entre les pressions-impacts et l'état des composantes de l'écosystème marin pour biodiversité́ ; et

- Analyse comparative concernant l'IMAP et la décision BEE 2017/848/UE de la Commission européenne pour la biodiversité́.

Plusieurs réunions d’experts en amont.

Lors de la dernière réunion CORMON sur la biodiversité et la pêche (téléconférence, 1-2 décembre 2020), les participants ont convenu de réactiver les groupes de travail en ligne sur les indicateurs communs de la biodiversité. Ces groupes de travail ont pour mission de fournir le soutien scientifique nécessaire au CORMON "biodiversité et pêche" pendant les réunions thématiques intersessions et d’aider à réviser les documents discutés lors des réunions CORMON "biodiversité et pêche". Des experts thématiques désignés par les Parties contractantes volontaires composent ces groupes de travail.

Plusieurs des documents à présenter à la réunion CORMON ont été révisés par les experts des groupes de travail en ligne entre les mois de mars et d’avril 2021. Ci-dessous, un aperçu de ce qui a été discuté par les experts.

- Groupes de travail en ligne sur les tortues marines (vidéoconférence, 29 mars 2021)

L’objectif de la réunion était de discuter du projet de document sur les échelles de surveillance et d'évaluation, les critères d'évaluation, les seuils et les valeurs de référence des indicateurs communs 3, 4 et 5 de l'IMAP sur les tortues marines.

Le document en question présente des informations, des perspectives et des recommandations sur i) la révision des échelles de surveillance existantes, ii) l'établissement d'échelles d'évaluation et de critères d'évaluation adéquats, et iii) l'établissement de valeurs de base et de seuils appropriés sur lesquels fonder l'évaluation du Bon État Écologique en Méditerranée. Le document est élaboré avec le soutien financier de l'Union Européenne (UE) dans le cadre du projet IMAP-MPA.

- Groupes de travail en ligne sur les mammifères marins (vidéoconférence, 7 avril 2021)

L’objectif était de discuter du projet de document sur les échelles de surveillance et d'évaluation, les critères d'évaluation, les seuils et les valeurs de référence des indicateurs communs 3, 4 et 5 de l'IMAP sur les mammifères marins.

Le document en question présente les mêmes éléments que le document sur les tortues marines. Il a aussi été élaboré avec le soutien financier de l'UE dans le cadre du projet IMAP-MPA.

- Groupes de travail en ligne sur les espèces non-indigènes (vidéoconférence, 20 avril 2021)

La réunion avait pour objectif de discuter de la fiche d'orientation révisée de l'indicateur commun 6 de l'IMAP sur les espèces non-indigènes, qui reflète les changements proposés demandés par les Parties contractantes lors des réunions intégrées des groupes de correspondance sur la mise en œuvre de l'approche écosystémique (CORMON), tenues par vidéoconférence entre le 1er et le 3 décembre 2020.

Les échanges ont porté également sur un projet de document relatifs aux échelles de surveillance et d'évaluation, les critères d'évaluation et les valeurs seuils de l'IMAP IC6 sur les espèces non-indigènes. Ce document est en cours d'élaboration avec le soutien financier de l'UE dans le cadre du projet IMAP-MPA.

- Groupes de travail en ligne sur les oiseaux marins (vidéoconférence, 16 avril 2021)

La réunion de discussion et de consultation a porté sur les espèces à prendre en compte pour l'élaboration des échelles de surveillance et d'évaluation, des critères d'évaluation, des seuils et des valeurs de référence des indicateurs communs de l’IMAP sur les oiseaux marins.

Les Points Focaux SPA/BD ont tenu leur 15ème réunion

Les participants ont passé en revue les activités du UNEP/MAP-SPA/RAC au cours de la présente période biennale et ont discuté des Plans d'action mis à jour, des nouvelles mesures et stratégies pour la conservation, le suivi et la gestion de la ...

Les participants ont passé en revue les activités du UNEP/MAP-SPA/RAC au cours de la présente période biennale et ont discuté des Plans d'action mis à jour, des nouvelles mesures et stratégies pour la conservation, le suivi et la gestion de la biodiversité en Méditerranée.

Exceptionnellement cette année, la réunion des points focaux pour les Aires Spécialement Protégées et la Diversité Biologique (ASP/DB) s'est tenue par vidéoconférence du 23 au 25 juin 2021 en raison des conditions sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19. Cette réunion a vu la participation de 20 Parties contractantes de la Convention de Barcelone et de représentants de plusieurs composantes du PAM et d'organisations partenaires.

Des plans d'action actualisés pour une meilleure conservation des espèces et des habitats

La discussion s'est d'abord focalisée sur les Plans d'action régionaux actualisés pour la conservation des cétacés (mis à jour en étroite collaboration avec ACCOBAMS) et des habitats et espèces associés aux monts sous-marins, aux grottes sous-marines et canyons, aux fonds durs aphotiques et phénomènes chimio-synthétiques en mer Méditerranée (Plan d'action pour les habitats obscurs). La réunion a examiné et approuvé les projets de Plans d'action et a convenu de les soumettre à la réunion des points focaux du PAM et à la 22ème Conférence des Parties (COP22) pour adoption.

La réunion a également approuvé la proposition sur les Premiers éléments pour élaborer la Liste de référence des types d'habitats pélagiques en mer Méditerranée et a recommandé d'établir un groupe multidisciplinaire d'experts pour élaborer la liste pour examen par la COP23.

La Stratégie pour la gestion des eaux de ballast en mer Méditerranée : 2022-2027, qui a été préparée par le REMPEC en coopération avec le SPA/RAC pour traiter, notamment, la question de l'introduction d'espèces exotiques et envahissantes, sera également soumise à la réunion des points focaux du PAM et à la COP22.

Faire progresser les aires marines protégées dans la région méditerranéenne

La Stratégie régionale pour les aires marines et côtières protégées (AMCP) et les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCE) en Méditerranée pour l’après 2020 est l'une des principales stratégies proposées par le SPA/RAC pour conserver la biodiversité. Les aires marines protégées (AMP) sont en effet un outil puissant pour préserver et restaurer les écosystèmes, et donc un catalyseur essentiel pour progresser vers une Méditerranée durable et saine.

La stratégie régionale pour les AMP et les AMCE pour l’après 2020 comprend des actions spécifiques sur l'amélioration des dispositions de gouvernance des AMP et des AMCE, l'expansion de systèmes d'AMP robustes, écologiquement représentatifs et bien connectés, l'identification, la reconnaissance et le signalement des AMCE marines et côtières, l'efficacité de la gestion des AMP, ainsi que la mobilisation d'actions et de soutien aux AMP et les AMCE.

La réunion a examiné et approuvé le document proposé par le SPA/RAC. Il a également été convenu de faire référence à la stratégie dans le cadre du Programme d'action stratégique pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles en région méditerranéenne pour l’après 2020 (Post-2020 SAPBIO) afin de s'assurer que les objectifs / cibles liés aux AMCP et AMCE dans les deux documents soient alignés.

L'élaboration de la stratégie pour les AMCP & AMCE a bénéficié du soutien scientifique et technique du Groupe ad hoc d'experts pour les AMP en Méditerranée (AGEM), qui a également travaillé au cours de la dernière période biennale 2020-2021, sur les critères et le répertoire des ASP et l'identification et le signalement des AMCE en Méditerranée.

Les ASPIM à l'honneur

Il y a actuellement trente-neuf Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne (ASPIM) inscrites sous le Protocole ASP/DB. Les sites inclus dans la Liste des ASPIM ont valeur d'exemple et de modèle pour la protection du patrimoine naturel de la région. 11 révisions périodiques ordinaires des ASPIM ont été effectuées au cours des deux dernières années et ont confirmé que les zones concernées sont bien gérées.

La réunion a accueilli favorablement le projet de Document d’orientation pour l'identification et la désignation de Zones maritimes particulièrement vulnérables (PSSA) par rapport aux ASPIM, préparé par le REMPEC en coopération avec le SPA/RAC, comme un outil utile et pratique pour protéger davantage les ASPIM du trafic maritime international à travers la désignation de PSSA.

La réunion a également accueilli favorablement l'initiative et les concepts pour la création de la Journée des ASPIM et d’un Certificat pour les ASPIM, afin de relever les défis liés à la communication et à la sensibilisation sur les ASPIM, et à la gestion efficace des AMP en général.

Surveillance de la mer et du littoral méditerranéens

L'évaluation et la surveillance de l'état de l'environnement marin et côtier sont essentielles pour atteindre et maintenir le Bon état écologique de la Méditerranée. La réunion a approuvé les nouveaux éléments et outils proposés par le SPA/RAC pour la surveillance des habitats benthiques, des mammifères marins, des tortues marines et des espèces non indigènes, et a convenu d'envisager leur utilisation aux fins du Rapport sur l'état de la qualité de la Méditerranée de 2023 (MED QSR 2023).

Au cours de la dernière période biennale 2020-2021, plusieurs activités ont été menées au niveau national et régional dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de surveillance et d'évaluation intégrées (IMAP). Il s'agit notamment du soutien aux pays du sud de la Méditerranée pour la mise en œuvre de programmes de surveillance dans des sites sélectionnés, de la création de comités nationaux IMAP et de la mise en place de groupes de travail informels en ligne, qui ont fourni d’importants conseils scientifiques et un soutien technique pour la préparation des éléments de surveillance et d'évaluation de la biodiversité.

Certaines activités ont été réalisées dans le cadre de projets. Le projet ODYSSEA de l'Union européenne HORIZON 2020 a soutenu l'enregistrement de divers indicateurs de l’IMAP dans des aires marines importantes de toute la Méditerranée à l'aide d'outils technologiques innovants, tandis que le projet GEF Adriatic a contribué à la mise en œuvre à la fois de l'IMAP et des processus de Planification spatiale marine dans le cadre de la Convention de Barcelone dans la mer Adriatique, en particulier en Albanie et au Monténégro.

Le Post-2020 SAPBIO

La Post-2020 SAPBIO a certainement été le point de l'ordre du jour qui a occupé le plus de temps de discussion lors de la réunion des Points focaux thématiques ASP/DB. Cette nouvelle stratégie est un produit phare du PAM, qui vise à unir les efforts de tous les acteurs méditerranéens pour la conservation de la biodiversité marine et côtière.

Pour rappel, le SAPBIO aborde les leviers les plus urgents pour soulager la pression sur la biodiversité, y compris ceux qui dépassent le cadre strict du secteur de l'environnement, par exemple, des incitations adéquates à l'utilisation durable des ressources naturelles marines et côtières, la réduction des conflits d’usage, le développement de la Planification spatiale marine et la gestion intégrée des côtes, et l’intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles/transversales, y compris l'évaluation et la comptabilisation du capital naturel et des services écosystémiques.

Le Post-2020 SAPBIO propose également des actions visant à renforcer certaines conditions favorables, telles que l'amélioration des systèmes de gouvernance et de gestion, la réduction des lacunes en matière de connaissances afin de surveiller efficacement les changements, le renforcement des capacités, l’amélioration des conditions de financement à partir de sources nationales et le renforcement de la coopération entre les pays et les acteurs internationaux.

Les buts, les cibles et les tableaux d'actions de la stratégie ont fait l'objet d'une discussion approfondie au cours de la réunion, notamment dans le cadre d'un groupe de travail, afin de parvenir à un consensus. Le projet révisé du Post-2020 SAPBIO sera soumis à la prochaine réunion des points focaux du PAM et à la COP22 pour adoption.

Tous les documents de la 15ème réunion des points focaux ASP/DB seront bientôt disponibles sur le site web du SPA/RAC.

Atelier sous-régional sur la désignation des aires marines protégées en Albanie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro

UNEP/MAP-SPA/RAC a participé à l'atelier sous-régional TAIEX EPPA, organisé en ligne les 20 et 21 avril 2021.

L'atelier sous-régional sur la désignation des aires marines protégées est une initiative du programme de partenariat environnement pour ...

UNEP/MAP-SPA/RAC a participé à l'atelier sous-régional TAIEX EPPA, organisé en ligne les 20 et 21 avril 2021.

L'atelier sous-régional sur la désignation des aires marines protégées est une initiative du programme de partenariat environnement pour l'adhésion (EPPA), de l'instrument d'assistance technique et d'échange d'informations de la Commission européenne (TAIEX). L’objectif de l’atelier est de présenter la base scientifique pour l'évaluation des aires potentielles pour l'établissement de nouvelles aires marines protégées (AMP) en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro et dans le bassin de la mer Adriatique en général, et des recommandations pour leur gestion.

Les rapports et les recommandations de chaque pays constituent le cœur de l'étude EPPA pour la désignation de nouvelles AMP dans les trois pays bénéficiaires : le rapport pour l'Albanie propose deux nouvelles AMP : la zone de Porto Palermo et la zone de Lalzi bay Rodoni/Cap Paton. Pour la Bosnie-Herzégovine, un site transfrontalier est proposé dans la baie de Neum-Klerk et la baie de Mali Ston, en liaison avec une zone adjacente en Croatie déjà déclarée site protégé dans le cadre de Natura 2000. Le rapport pour le Monténégro propose également deux sites : Platamuni et la zone de Katie-Ratac. En outre, à l'échelle régionale, la zone située dans le sud du bassin adriatique et le nord de la mer Ionienne, considérée comme une zone marine d'importance écologique et biologique (ZIEB), a également été proposée pour devenir une AMP régionale dans le sud de l'Adriatique, éventuellement via la déclaration d'une Aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne (ASPIM) transfrontalière. Il s'agit de zones relevant de la juridiction de l'Albanie, du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de l'Italie.

Représenté par Souha El Asmi, chargée du programme Aires Spécialement Protégées, le SPA/RAC a participé à l’atelier pour contribuer aux discussions sur l’étude et les recommandations de l’EPPA pour la désignation d’aires marines protégées en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, et pour partager les mises à jour sur le processus d’élaboration de la Stratégie régionale post-2020 pour les aires marines protégées et les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCE) en Méditerranée.

Une stratégie ambitieuse mais réaliste pour les AMP

La mer Méditerranée est un haut lieu de la biodiversité. Les écosystèmes marins et côtiers sont parmi les plus importants au monde en termes de diversité d'espèces, mais avec la pression anthropique croissante, leur résilience, ainsi que les services qu'ils fournissent aux sociétés humaines, sont menacés.

Il est désormais bien établi que des AMP totalement protégées, bien planifiées, bien gérées et bien mises en œuvre peuvent protéger d'importantes ressources marines et soutenir l'économie et la culture de la région. Les pays méditerranéens investissent dans les aires marines protégées depuis plusieurs décennies et des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années.

La couverture de 10 % des aires protégées de l'Objectif 11 d'Aichi de la CDB n'est pas loin, avec 1 137 AMP couvrant 8,3 % du bassin. Ce pourcentage n'inclut pas les AMCE, étant donné qu'à ce jour, aucune AMCE en mer Méditerranée n'a été déclarée à la CDB. Cependant, cette couverture cache une distribution inégale des AMP à travers la mer Méditerranée et entre les Parties de la Convention de Barcelone. 97,3% des AMP sont situées dans les eaux de l'Union européenne, et elles sont principalement côtières et en eaux peu profondes*.

En outre, l'Objectif 11 d'Aichi ne se limite pas à atteindre les 10% de couverture. Disposer d'AMP et d'AMCE "gérées efficacement et équitablement" d'ici 2020 implique que de nombreuses améliorations qualitatives soient apportées, en lien avec : les cadres juridiques et la gouvernance, la disponibilité d'un financement adéquat, la planification systématique de la gestion, la mobilisation d'un personnel permanent suffisant, les réglementations et la surveillance, l'engagement des parties prenantes et l'intégration avec la planification de l'espace marin.

La stratégie régionale pour les AMP et les AMCE de la Méditerranée vise notamment à étendre le réseau d'aires protégées et à améliorer l'efficacité de sa gouvernance et de sa gestion. La stratégie est élaborée par le SPA/RAC conformément au cadre mondial pour la biodiversité post-2020 de la CDB et à d'autres processus mondiaux et régionaux pertinents, et par le biais d'un processus consultatif et intégré visant à garantir que les actions proposées sont à la fois transformationnelles et réalistes.

Comment développer un système d'AMP et d'AMCE géré de manière efficace et équitable en Méditerranée ?

La première étape de l'élaboration de la stratégie pour les AMP et les AMCE de la Méditerranée pour l’après 2020 a été d'identifier les barrières, leurs moteurs et les actions clés pour atténuer les obstacles, le tout à travers un large processus de consultation. Ainsi, cinq piliers stratégiques ont été identifiés. La nouvelle stratégie aborde la question de la couverture, mais aussi les aspects qualitatifs liés à la gestion, à la gouvernance, au soutien et à l'action du gouvernement et des parties prenantes. Elle considère également les AMCE comme un axe clé pour augmenter la couverture des aires gérées durablement en Méditerranée.

Les cinq piliers stratégiques, ainsi que leurs produits et résultats respectifs, serviront l'objectif global suivant : "D'ici 2030, 30 % de la mer Méditerranée est protégée par un système efficace et bien relié d'aires protégées et d'autres mesures efficaces de conservation par zone". Cet objectif (non définitif) s'inspire de l'objectif post-2020 de la CDB, en cours de négociation.

Le travail sur la stratégie est toujours en cours. Le premier projet a été présenté et discuté lors d'un atelier de consultation des parties prenantes en ligne de deux jours (8-9 avril 2021), auquel ont assisté 51 participants d'institutions nationales, d'universités, d'organisations des Nations unies et d'autres organisations intergouvernementales, d'ONG et d'experts individuels.

Deux autres ateliers seront organisés prochainement pour finaliser le projet de stratégie, respectivement avec le groupe ad hoc d'experts pour les AMP en Méditerranée (AGEM) les 3-4 mai 2021, puis avec les points focaux ASP/DB le 18 mai 2021. Après ces consultations préparatoires, le projet de stratégie sera formellement soumis à la 15ème réunion des points focaux SPA/DB (vidéoconférence, 23-25 juin 2021), puis à la réunion des points focaux du PAM (Athènes, Grèce, 14-17 septembre 2021) et enfin à la COP 22 (Antalya, Turquie, 7-10 décembre 2021).

* Plus d'informations sur les AMP méditerranéennes seront disponibles dans la nouvelle édition du Statut des AMP de Méditerranée qui sera publié à l'occasion du prochain forum des AMP, une initiative de MedPAN et du SPA/RAC, dont la troisième édition est co-organisée par le SPA/RAC, MedPAN, WWF, et la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Pour en savoir plus sur l'atelier et obtenir les présentations.

Platamuni, première Aire Marine Protégée (AMP) au Monténégro

À l'occasion de la Journée internationale de la Terre Mère, le 22 avril 2021, le Monténégro a déclaré sa première aire marine protégée (AMP) à Platamuni. La valeur de la biodiversité est la principale raison de cette déclaration.

Le parc naturel ...

À l'occasion de la Journée internationale de la Terre Mère, le 22 avril 2021, le Monténégro a déclaré sa première aire marine protégée (AMP) à Platamuni. La valeur de la biodiversité est la principale raison de cette déclaration.

Le parc naturel "Platamuni" est situé dans la partie nord-ouest des eaux côtières du Monténégro, comprenant le littoral associé entre le cap Žabica au nord-ouest et le cap Platamuni au sud-est, près de la plage de Ploče. La principale raison de la proclamation de cette première AMP au Monténégro est la protection de ses espèces et habitats marins et côtiers écologiquement importants (voir l'article sur l'annonce officielle, en monténégrin).

La zone de Platamuni est caractérisée par sa principale grotte marine au sud de Bigova, avec à son entrée un développement extraordinaire de bio-constructions. Elle abrite également un vaste herbier de Posidonia oceanica sur roche à l'ouest de Greben Kalafat, qui se poursuit par des assemblages coralligènes profonds sur roche.

Cette zone particulière a bénéficié ces dernières années du soutien du SPA/RAC, notamment à travers des projets régionaux sur les aires marines et côtières protégées et la cartographie des habitats clés en Méditerranée.

Des enquêtes de terrain aux mesures de protection

Dans le cadre du projet MedMPAnet, mis en œuvre sous le MedPartnership du PNUE/PAM-FEM avec le soutien financier de la CE, de l'AECID et du FFEM, plusieurs missions de terrain (en 2008, 2011 et 2012) ont été menées le long de la côte monténégrine pour évaluer et étudier les assemblages benthiques et de poissons, et les activités humaines. L'objectif était de contribuer à la définition de mesures de protection/gestion spécifiques pour la côte monténégrine. Suite à ces études, la zone de Platamuni a été identifiée comme l'une des trois zones qui méritent une "protection prioritaire", en raison de la grande complexité de son habitat et de la richesse de ses espèces de poissons (Lire le rapport d'étude d'évaluation).

La zone de Platamuni a été étudiée de façon plus approfondie dans le cadre du projet MedKeyHabitats financé par la Fondation MAVA. Ce site bénéficiaire a été choisi en accord avec le ministère monténégrin du développement durable et du tourisme, afin d'améliorer la connaissance des habitats benthiques marins de la zone en vue de leur protection. Une surface totale de 880 ha (8,4 km2) a été prospectée et 220 espèces marines ont été inventoriées, dont 23 espèces listées dans les conventions internationales. Plusieurs habitats marins d'intérêt pour la conservation ont été identifiés et cartographiés, notamment les herbiers de Posidonia oceanica et les biocénoses coralligènes, qui couvrent respectivement 38,62 ha et 1,93 ha (Lire le rapport sur la cartographie des habitats marins).

Deux stratégies à venir pour une Méditerranée plus saine

La déclaration de la zone de Platamuni en tant qu'AMP est une étape importante pour la conservation de la biodiversité en Méditerranée. Les AMP peuvent être un outil efficace pour la protection des ressources marines importantes et la restauration des écosystèmes fragiles, lorsqu'elles sont bien conçues, bien gérées et bien mises en œuvre. Elles peuvent également apporter des avantages considérables aux sociétés et soutenir leur économie.

Le SPA/RAC continue d'aider les parties contractantes de la Convention de Barcelone à mieux protéger la mer et les côtes méditerranéennes par le biais de son programme de travail et de projets financés par des sources extérieures, qui contribuent à la mise en œuvre de mesures de conservation convenues au niveau national ou régional, ou de ses stratégies. À cet égard, deux nouvelles stratégies sont en cours d'élaboration par le SPA/RAC : le post-2020 SAPBIO et la stratégie régionale pour les aires marines protégées et autres mesures efficaces de conservation par zone en Méditerranée pour l’après 2020.

Ces stratégies bénéficient de larges processus consultatifs et serviront, pour la prochaine décennie, de cadre commun pour la conservation de la biodiversité marine et côtière en Méditerranée.

DE LA SOURCE À LA MER : PARTICIPEZ À L'ENQUÊTE ET DÉCOUVREZ L'APPROCHE

Cap-Net PNUD, en collaboration avec la Plateforme d'action pour la gestion de la Source à la Mer (S2S Plateform) et ses partenaires, vous invitent à participer à une enquête en ligne sur vos connaissances et votre expérience de la gestion coordonnée des terres, des eaux douces, des zones côtières et de l'océan.

Cap-Net PNUD, en collaboration avec la Plateforme d'action pour la gestion de la Source à la Mer (S2S Plateform) et ses partenaires, vous invitent à participer à une enquête en ligne sur vos connaissances et votre expérience de la gestion coordonnée ...

Cap-Net PNUD, en collaboration avec la Plateforme d'action pour la gestion de la Source à la Mer (S2S Plateform) et ses partenaires, vous invitent à participer à une enquête en ligne sur vos connaissances et votre expérience de la gestion coordonnée des terres, des eaux douces, des zones côtières et de l'océan.

L'objectif est d'évaluer le niveau de connaissances techniques et de capacités institutionnelles disponibles pour une gestion coordonnée de l'eau douce, des terres, des zones côtières et de l'océan et l'engagement des parties prenantes en amont et en aval.

Cela devrait prendre environ 20 minutes pour terminer.

En participant à l'enquête, vous nous fournirez les connaissances nécessaires à l'élaboration d'initiatives de développement des capacités sur mesure, visant à répondre à vos besoins sur le terrain.

Pour plus d'informations sur la Plateforme d'action pour la gestion de la source à la mer, veuillez consulter le site https://www.siwi.org/what-we-do/source-to-sea/.

Vous pouvez accéder à l'enquête ici : https://cap-net.org/source2sea/

PS: Veuillez soumettre vos réponses avant le 01 septembre 2021.